भूमिका: पैसा है पर समझ नहीं

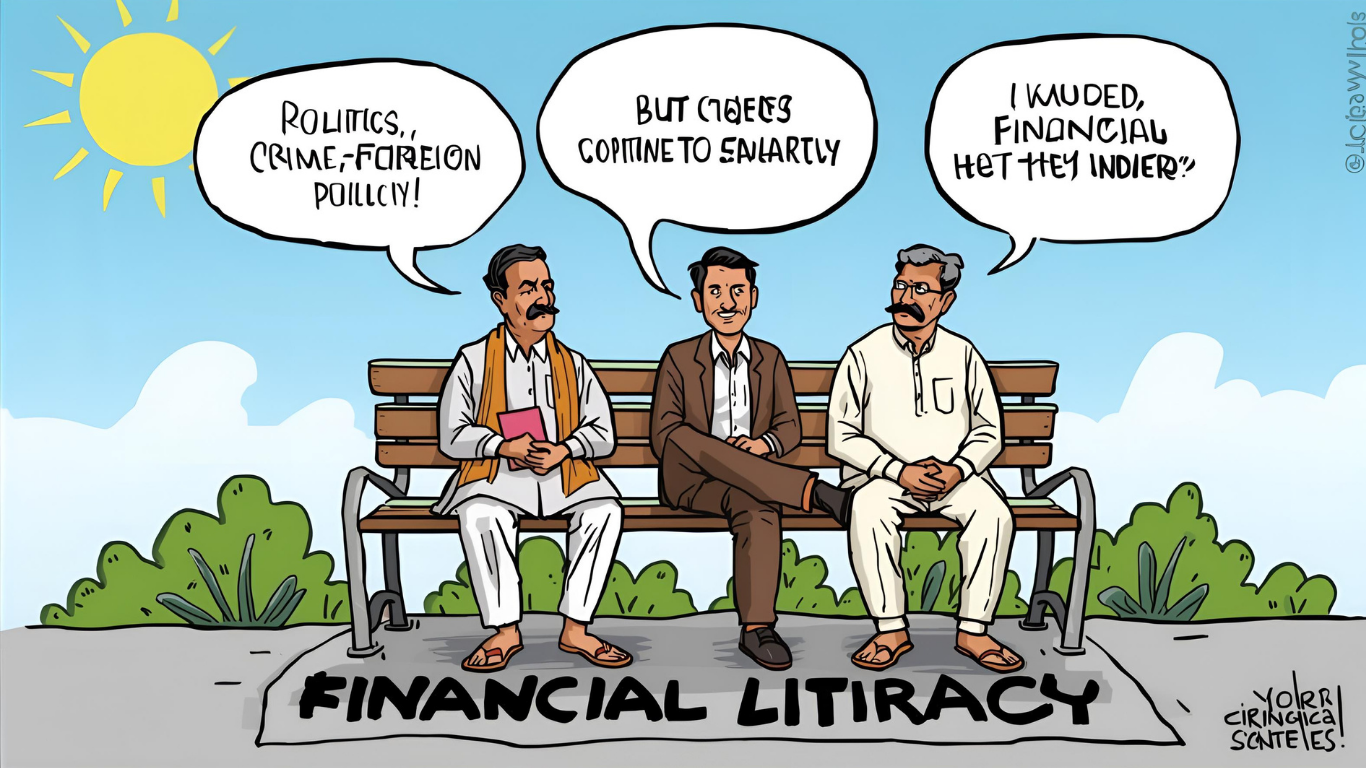

भारत आज तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, डिजिटल पेमेंट, UPI, शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फ़ंड, क्रिप्टो जैसे शब्द रोज़ सुनाई देते हैं, लेकिन आम बातचीत में “फाइनेंशियल लिटरेसी” यानी पैसों की समझ और प्रबंधन पर गहरी चर्चा कम ही दिखती है। ज़्यादातर घरों में राजनीति, धर्म, जाति, लोकल समस्या, नौकरी, महँगाई और खाने-पीने की चीज़ों के रेट पर लंबी बहस हो जाती है, पर जब बात आती है – “तू हर महीने कितना बचा रहा है?”, “टर्म इंश्योरेंस लिया क्या?”, “तू EMI के चक्कर में तो नहीं फँस रहा?” – तो माहौल अचानक असहज हो जाता है। यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि वही समाज जो पैसे के लिए इतनी मेहनत करता है, पैसे की समझ पर बात करने से झिझकता भी है।

भारत में वित्तीय साक्षरता की हकीकत

किसी विषय पर बात तब बढ़ती है जब लोगों को उसके बारे में थोड़ा‑बहुत ज्ञान होता है और उसे ज़रूरी भी महसूस करते हैं। भारत के मामले में डेटा ही बता देता है कि वित्तीय साक्षरता की नींव कितनी कमजोर है। ग्लोबल और भारतीय सर्वे के अनुसार भारतीय वयस्कों में से केवल लगभग चौथाई लोग ही बुनियादी वित्तीय साक्षर माने जा सकते हैं, यानी ज्यादातर लोगों को ब्याज, महँगाई, डाइवर्सिफिकेशन जैसे मूलभूत कॉन्सेप्ट की स्पष्ट समझ नहीं है। कुछ अध्ययनों ने युवाओं पर फोकस करके दिखाया कि औसत स्कोर भी “मध्यम” स्तर पर अटका हुआ है, और ग्रामीण, कम आय वाले और कम शिक्षित समूहों में यह और नीचे चला जाता है।

किशोरों और टीनएजर्स पर किए गए शोध में तो तस्वीर और भी चिंताजनक है – बहुत कम प्रतिशत किशोर ऐसे पाए गए जिन्हें सही मायने में वित्तीय रूप से साक्षर कहा जा सके, जबकि वे डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और गेमिंग में पैसा खर्च करने के लिए लगातार तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाली पीढ़ी पैसा ज़्यादा “हैंडल” कर रही है, पर उसे समझ कम रही है, और जब ज्ञान कम होता है तो बातचीत स्वाभाविक रूप से सतही, डर-आधारित या बिल्कुल ही टल जाने वाली हो जाती है।

सांस्कृतिक वजहें: पैसा “टैबू” क्यों है?

भारत में परिवार और समाज की जो सांस्कृतिक संरचना है, उसमें पैसे पर खुलकर बात करना अक्सर “अशिष्ट”, “लोभी” या “निजी बात उगलने” जैसा माना जाता है। कई परिवारों में पैसे की पूरी जानकारी एक ही व्यक्ति – आमतौर पर घर के पुरुष मुखिया – के पास रहती है, जबकि बाकी सदस्य सिर्फ “ज़रूरत पड़ने पर” पूछते हैं। इस तरह का कल्चर बच्चों और युवाओं को यह मैसेज देता है कि पैसा कोई “खुलकर समझने और पूछने” वाली चीज़ नहीं, बल्कि बस मान लेने और मानकर चलने वाली बात है।

कई सर्वे बताते हैं कि भारत में “मनी टैबू” यानी पैसे की बात करने से झिझक बहुत गहरी है। कुछ लोग पैसे की चर्चा को दिखावा, कुछ इसे अशुभ या नज़र लग जाने का डर, और कुछ इसे घर की “सीक्रेट” जानकारी मानते हैं, इसलिए ओपन बातचीत से बचते हैं। नतीजा यह होता है कि बच्चे अपने माता‑पिता की संघर्ष भरी आर्थिक कहानी तो सुनते हैं, लेकिन उनसे यह नहीं सीख पाते कि बजट कैसे बनता है, गलत लोन से कैसे बचना है, या रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है।

सामाजिक तुलना और शर्म

पैसे की बात करते ही तुलना शुरू हो जाती है – किसकी सैलरी कितनी है, किसने कौन‑सी गाड़ी ले ली, किसके पास कितना गोल्ड है। इस तुलना का डर भी लोगों को खुलकर सवाल पूछने से रोकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वे “कमज़ोर” या “अनपढ़” न दिख जाएँ। बहुत से लोग यह मानने से भी कतराते हैं कि उन्हें फाइनेंस की सही समझ नहीं है, जबकि वे डिग्री, नौकरी और सोशल मीडिया पर काफी “स्मार्ट” दिखते हैं।

पारिवारिक परवरिश और बचपन के अनुभव

अधिकांश भारतीय बच्चों को पैसे से पहली पहचान पॉकेट मनी, ट्यूशन फीस, या घर के कामों के बदले मिलने वाले छोटे‑मोटे इनाम से होती है, पर इस प्रक्रिया में उन्हें न तो बजट बनाना सिखाया जाता है, न बचत की ठोस आदत, न निवेश का लॉजिक। माता‑पिता अक्सर दो तरह की चरम स्थिति अपनाते हैं – या तो पैसे को लेकर बहुत सख़्ती और डर (हमारे पास पैसे नहीं हैं, खर्च मत करो), या फिर बिना समझाए सब कुछ उपलब्ध करवा देना, जिससे बच्चा “खर्च” सीखता है, “मैनेज” नहीं।

इसके अलावा, कई परिवारों में बच्चे सिर्फ इतना देखते हैं कि पिता या माँ हर महीने सैलरी लाते हैं, EMI, किराया, राशन, स्कूल फीस, बीमा प्रीमियम सब कुछ चुकाते हैं और महीने के अंत में फिर से “पैसे कम हैं” वाली चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरे साइकल की अंदरूनी गणित उन्हें कभी समझाई नहीं जाती। लंबे समय तक जब पैसे को सिर्फ तनाव, झगड़े और चिंता के संदर्भ में देखा जाता है, तो बड़े होकर वही बच्चे पैसे पर गंभीर, शांत और तार्किक बातचीत से बचने लगते हैं।

शिक्षा प्रणाली की बड़ी कमी

स्कूल और कॉलेज शिक्षा इस समस्या की जड़ में एक बड़ा कारण है। अधिकतर भारतीय स्कूलों के पाठ्यक्रम में फाइनेंशियल लिटरेसी एक “मुख्य विषय” की तरह मौजूद ही नहीं है – कभी‑कभार गणित में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या कुछ व्यापारिक गणनाएँ पढ़ा दी जाती हैं, पर असल जीवन में काम आने वाली चीज़ें जैसे बजट, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, इंश्योरेंस, पेंशन, निवेश विकल्प आदि पर व्यवस्थित प्रशिक्षण बहुत कम मिलता है। यूनिवर्सिटी स्तर पर भी ज्यादातर स्ट्रीम्स में ये बातें केवल प्रोफेशनल कोर्सेज़ तक सीमित रहती हैं, जबकि हर नागरिक को इसकी ज़रूरत है।

परिणाम यह होता है कि भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या डिग्री लेकर नौकरी या व्यवसाय में तो उतर जाती है, लेकिन सैलरी या कमाई को संभालने की ट्रेनिंग बिना के। उन्हें EMI ऑफ़र, “नो‑कॉस्ट” लोन, कैशबैक, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, ट्रेडिंग ऐप्स, क्रिप्टो, इंट्रा‑डे जैसे आकर्षक शब्दों का मार्केटिंग वर्ज़न तो समझ आता है, पर रिस्क, लॉन्ग‑टर्म कंपाउंडिंग और सुरक्षा की भाषा कोई नहीं सिखाता, इसलिए बातचीत भी “कितना फटाफट बनेगा” तक सीमित रहती है, “कैसे सुरक्षित और टिकाऊ बनेगा” तक नहीं पहुँचती।

“जल्दी पैसे कमाने” का माइंडसेट

आपने सही महसूस किया कि बातचीत में सबसे ज़्यादा ग्लैमर “जल्दी पैसे कमाने” के टॉपिक को मिलता है – क्रिप्टो में रातों‑रात लाखों, शेयर मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक, रियल एस्टेट से डबल पैसा, या ऑनलाइन ट्रेडिंग से क्विक प्रॉफिट। ये सब बातें दोस्तों, ऑफिस, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खूब चलती हैं, क्योंकि इनके साथ “स्टोरी” और “थ्रिल” जुड़ा होता है – किसी ने कम पूँजी से बहुत कमा लिया, किसी ने एक दाँव में सब पलट दिया।

लेकिन असली वित्तीय साक्षरता इन हाइप्ड कहानियों से ज़्यादा बोरिंग लगती है – महीने का बजट बनाना, खर्चों को रिकॉर्ड करना, आपातकालीन फंड बनाना, सही बीमा लेना, धीरे‑धीरे SIP से निवेश करना, टैक्स प्लानिंग करना, रिटायरमेंट की तैयारी करना। चूँकि ये बातें न तो रील‑फ्रेंडली हैं, न “मसालेदार”, इसलिए बातचीत में भी इन्हें अक्सर टाल दिया जाता है। लोग महसूस करते हैं कि इन पर बात करने से “फिल्मी एंगल” नहीं बनता, जबकि जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों पर बात करने से खुद को “स्मार्ट इन्वेस्टर” दिखाने का मौका मिल जाता है।

मीडिया, सोशल मीडिया और मार्केटिंग का रोल

टीवी, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पैसा दिखाने का सबसे आसान तरीका “लक्ज़री लाइफ़स्टाइल” बन गया है – महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, विदेश यात्राएँ, बड़े घर, और “पैसिव इनकम” के दावे। इस विजुअल कल्चर में वित्तीय साक्षरता का संवाद बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि चैनल, क्रिएटर और ब्रांड वहाँ जाते हैं जहाँ अधिक ऐड रेवेन्यू, क्लिक और व्यूज़ मिलें। कुछ प्लेटफॉर्म ज़रूर जिम्मेदार कंटेंट बना रहे हैं, पर वे भी भीड़ के शोर में अक्सर दब जाते हैं।

इसी तरह, कई बार वित्तीय प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियाँ शिक्षा और सलाह के नाम पर मार्केटिंग ज़्यादा करती हैं – स्कीमों के फायदे हाईलाइट होते हैं, रिस्क और लिमिटेशन या तो छोटे अक्षरों में होते हैं या लगभग गायब। जब प्रोडक्ट “धक्का देकर बेचा” जा रहा हो, तो समाज में “खुलकर पूछने और समझने” की संस्कृति विकसित नहीं हो पाती। लोग डरते हैं कि यदि ज़्यादा पूछेंगे तो उन्हें “लोभी” या “कंजूस” समझा जाएगा, इसलिए चुपचाप जो मिल रहा है, वही ले लेते हैं।

शहरी–ग्रामीण, पुरुष–महिला और आय के अंतर

फाइनेंशियल लिटरेसी पूरे देश में समान नहीं है – अध्ययनों में पाया गया कि शहरों के युवा ग्रामीण और सेमी‑अर्बन युवाओं से बेहतर स्कोर करते हैं, और अधिक आय वाले समूहों की वित्तीय समझ कम आय वालों से बेहतर होती है। इसका सीधा असर बातचीत की संस्कृति पर भी पड़ता है; जहाँ जानकारी थोड़ी अधिक है, वहाँ निवेश, टैक्स और पोर्टफोलियो की बातें होने लगती हैं, जबकि कम जानकारी वाले इलाके या वर्गों में चर्चा मुख्य रूप से रोज़गार, रोज़गार की अनिश्चितता, महँगाई और कर्ज़ पर अटक जाती है।

जेंडर गैप भी मौजूद है – कई घरों में वित्तीय निर्णय या तो सिर्फ पुरुष लेते हैं या फिर महिलाओं को केवल “बचत” और “सोनाचाँदी खरीदने” तक सीमित रखा जाता है। नतीजा यह कि महिलाओं के लिए पैसे पर खुलकर बातचीत करना और सवाल पूछना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें शुरू से “घरेलू मैनेजमेंट” तक सीमित मेनस्ट्रीम रोल दिया गया है, “फाइनेंशियल मैनेजमेंट” नहीं। जब समाज के आधे हिस्से को ही व्यवस्थित रूप से बातचीत से दूर रखा जाए, तो विषय की सामूहिक गहराई स्वभाविक रूप से कम रहती है।

भय, भ्रम और गलत जानकारी

कमज़ोर वित्तीय साक्षरता के साथ सबसे बड़ा दुश्मन है – डर और गलत जानकारी। जो लोग शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश विकल्पों को केवल “जुआ” मानते हैं, वे इनके बारे में सीखने और बात करने से भी कतराते हैं। दूसरी ओर, जो लोग आधी‑अधूरी जानकारी लेकर “एक्सपर्ट” बन जाते हैं, वे दूसरों को भी गलत सलाह देकर भ्रम फैलाते हैं – जैसे किसी एक प्रोडक्ट या स्टॉक को “गारंटीड” मान लेना, या “लोन हमेशा बुरा है” जैसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करना।

सर्वे यह भी बताते हैं कि कई भारतीय परिवारों में आर्थिक अस्थिरता, अचानक नौकरी जाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसे अनुभवों ने पैसों के प्रति एक अविश्वास और तनाव पैदा कर रखा है। ऐसे माहौल में लोग पैसों पर शांति से, डेटा‑बेस्ड और प्लानिंग‑ओरिएंटेड बातचीत करने के बजाय, या तो इसे टाल देते हैं, या भावुक और डर भरे अंदाज़ में ही बात करते हैं, जिसमें सीखने‑समझने की गुंजाइश कम रह जाती है।

सिस्टम और पॉलिसी में कमियाँ

सरकार, नियामक संस्थाएँ और बैंक–बीमा कंपनियाँ पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल इन्क्लूज़न और लिटरेसी की दिशा में काम कर रही हैं – जनधन खाते, डिजिटल पेमेंट, वित्तीय जागरूकता कैंप, स्कूल–कॉलेज प्रोग्राम आदि के ज़रिए। फिर भी, देश के आकार, भाषाई विविधता और सामाजिक असमानताओं को देखते हुए यह प्रयास अभी भी पर्याप्त नहीं माने जा सकते। एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म और विश्वसनीय सलाह तक प्रभावी पहुंच से वंचित है।

नीतिगत स्तर पर वित्तीय शिक्षा को अक्सर “सपोर्टिव” या “पूरक” माना जाता है, न कि मूल अधिकार जैसा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि फाइनेंशियल लिटरेसी को स्कूल स्तर से ही अनिवार्य विषय बनाया जाए, तो कुछ दशकों में आम लोगों की बातचीत का स्वरूप बदल सकता है – जैसे कभी “स्वच्छता” या “पर्यावरण” पर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाकर व्यवहार में धीरे‑धीरे बदलाव लाया गया।

तो लोग बात क्यों नहीं करते?

सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो भारत में वित्तीय साक्षरता पर खुलकर और गहराई से बात न होने के मुख्य कारण इस तरह समेटे जा सकते हैं:

- ज्ञान की कमी: अधिकांश वयस्क और युवा बुनियादी वित्तीय कॉन्सेप्ट्स से भी पूरी तरह परिचित नहीं हैं, इसलिए चर्चा करते समय असुरक्षा और झिझक महसूस करते हैं।

- सांस्कृतिक टैबू: पैसे पर बात करना अशिष्ट, शर्मनाक, या “नज़र लगने” वाला माना जाता है, इसलिए इसे निजी और गुप्त ही रखा जाता है।

- शिक्षा में अभाव: स्कूल–कॉलेज में व्यवस्थित फाइनेंशियल शिक्षा न होने से यह विषय “अकादमिक” या “सीरियस” टॉपिक की तरह कभी विकसित ही नहीं हो पाता।

- तुलना और जजमेंट का डर: सैलरी, बचत या कर्ज़ की बात करते ही तुलना शुरू हो जाने का डर लोगों को खुले प्रश्न पूछने से रोक देता है।

- मीडिया और मार्केटिंग का प्रभाव: तेज़ कमाई, लक्ज़री लाइफस्टाइल और हाई‑रिस्क प्रोडक्ट्स को ग्लैमराइज़ किया जाता है, जबकि साधारण, स्थिर फाइनेंशियल साक्षरता पर कंटेंट और चर्चा कम दिखती है।

- समय और प्राथमिकता की समस्या: रोज़मर्रा की जद्दोजहद – नौकरी, ट्रैफिक, फैमिली ज़िम्मेदारियाँ, लोकल समस्याएँ – के बीच लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर बैठकर सोचना “फालतू लग्ज़री” है, जबकि असल में वही उनके तनाव को कम कर सकती है.

इन सभी कारणों की वजह से आपके आस‑पास की बातचीत राजनीति, इतिहास, लोकल इश्यू, खाना‑पीना, सफ़र और “जल्दी अमीर” होने वाली कहानियों के इर्द‑गिर्द घूमती रहती है, लेकिन शांत, डेटा‑बेस्ड और लंबी अवधि की वित्तीय समझ पर कम ही टिक पाती है।

क्या बदलाव संभव है?

अच्छी बात यह है कि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। हाल के वर्षों में कई सर्वे दिखाते हैं कि अब पहले से ज़्यादा भारतीय परिवार पैसे पर चर्चा करने लगे हैं, खासकर कोविड के बाद, जब लोगों ने ज़िंदगी की अनिश्चितता और वित्तीय सुरक्षा दोनों को नए नज़रिए से महसूस किया। डिजिटल फाइनेंस, UPI और निवेश ऐप्स ने युवाओं को बाज़ार से जोड़ा है; अब जरूरत सिर्फ़ इतनी है कि इस engagement के साथ सही शिक्षा और गाइडेंस भी जोड़ी जाए।

परिवर्तन के लिए कुछ ठोस कदम इस प्रकार हो सकते हैं:

- स्कूल–कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी को अनिवार्य और प्रैक्टिकल बनाना – जैसे प्रोजेक्ट्स, सिमुलेशन गेम्स, नकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।

- परिवारों में साल में कम‑से‑कम कुछ बार “फैमिली फाइनेंस मीटिंग” करना, जहाँ आय, खर्च, बचत, इंश्योरेंस और गोल्स पर खुलकर बात हो।

- सोशल मीडिया क्रिएटर्स और मीडिया हाउस का जिम्मेदार रवैया, जो केवल “क्विक रिच” न दिखाएँ, बल्कि रिस्क, डिसिप्लिन और लंबी अवधि की सोच भी समझाएँ।

- सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में सरल, व्यावहारिक और मुफ्त वित्तीय शिक्षा संसाधन उपलब्ध करवाना।

जैसे‑जैसे ज्ञान बढ़ेगा और कल्चर बदलेगा, वैसे‑वैसे भारत में भी राजनीतिक बहसों के साथ‑साथ स्वस्थ आर्थिक और व्यक्तिगत वित्त की बातचीत आम होती जाएगी। अभी जो कमी दिख रही है, वह स्थायी नियति नहीं, बल्कि एक ट्रांज़िशन का हिस्सा है – और इस ट्रांज़िशन को तेज़ करने में हर व्यक्ति अपने स्तर पर योगदान दे सकता है, बस शुरुआत अपने घर, अपने दोस्तों और अपने पैसे की समझ से करनी होगी।