भारत में भगवान् से जुड़े कथाओं, लीलाओं और भव्य मंचनों में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्रख्यात कलाकारों, जैसे आशुतोष राणा की ‘रामायण’ या नितीश भारद्वाज की ‘चक्रव्यूह’, के मंचनों के टिकट की कीमतें अक्सर इतनी ऊँची होती हैं कि मध्यमवर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए इन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। यह विषय केवल व्यक्तिगत पीड़ा या असहजता का नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक प्रश्न का भी है कि क्या भारतीय समाज में भगवान् के कार्यक्रम भी अब ‘पैसे के दम’ पर ही सुलभ रह गए हैं? इस लेख में इस विषय की गहराई से विवेचना करेंगेः भगवान् की कथा और लीला के मंचन में बढ़ती धनाकांक्षा, समाज में इसकी स्वीकृति, टिकट की ऊँची कीमतों का तर्क, आर्थिक और सामाजिक वर्गों पर इसका असर, डिजिटल माध्यम की संभावनाएँ, और कुछ संभावित समाधान।

भगवान् की कथा-लीला का समाज में महत्व

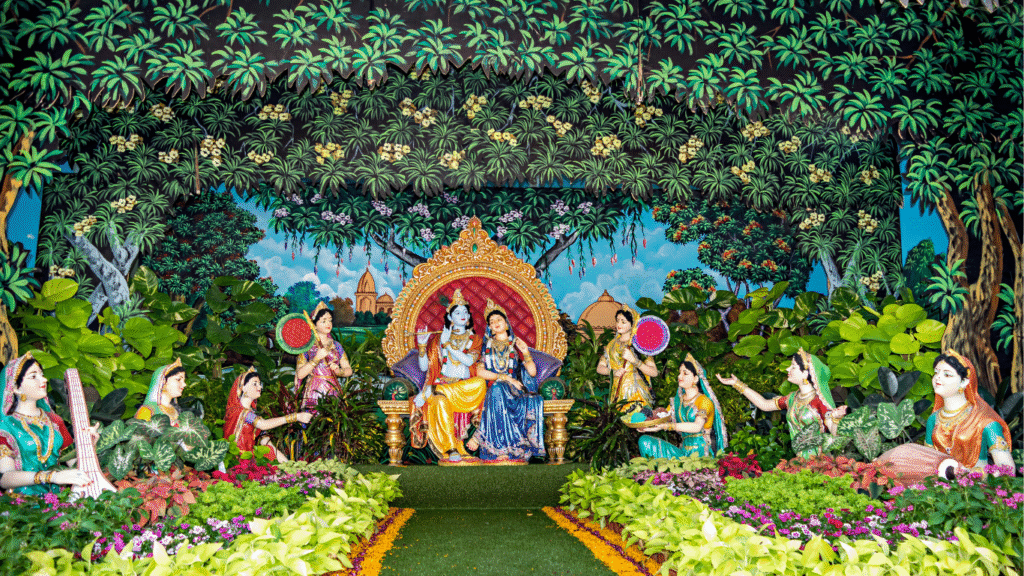

भारत में रामलीला, महाभारत, श्रीकृष्ण लीला, भागवत कथा आदि सदियों से लोक-संस्कृति के अंग रहे हैं। ये न केवल धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना कें केन्द्र हैं, बल्कि लोक–संवाद, सामाजिक मेल–मिलाप और नैतिक शिक्षा के माध्यम भी हैं। सर्वसुलभता और जनभागीदारी इन आयोजनों की आत्मा रहे हैं। किंतु जब इन्हें भव्य स्तर पर, प्रसिद्ध कलाकारों के साथ, टिकट आधारित व्यवसायिक आयोजनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह आत्मा कहीं न कहीं फीकी पड़ जाती है।

टिकट की ऊँची कीमतें – क्या है तर्क?

आधुनिक भगवान्-लीला मंचनों में—विशेषकर जब बड़ी हस्तियां जुड़े हों—टिकट की कीमतें हजारों, यहां तक कि दस-पंद्रह हजार रुपये तक हो सकती हैं, और वह भी पिछली पंक्ति की सीट के लिए। आयोजक इसका तर्क प्रायः निम्न बिंदुओं पर देते हैं:

- उच्च-स्तरीय प्रोडक्शन लागत: भव्य मंच सज्जा, लाइटिंग, साउंड, परिधानों और तकनीकी टीम पर भारी खर्च होता है।

- प्रसिद्ध कलाकारों की फीस: विख्यात कलाकार बहुत बड़ी फीस लेते हैं, जिससे टिकट मूल्य बढ़ जाता है।

- शहर के प्रीमियम स्थलों की लागत—जैसे ऑडिटोरियम, मेगा होल आदि का किराया कई लाख में होता है।

- व्यवस्था/सुरक्षा/प्रचार खर्च—आयोजन की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार में भी अच्छा-खासा खर्च होता है।

इन सब तर्कों के बावजूद यह तर्क कमजोर लगता है, यदि सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य की दृष्टि से देखा जाए। भगवान् से जुड़ी कथाएं तो हर वर्ग की सांझी धरोहर हैं, न कि विशिष्ट वर्ग की बपौती।

भगवान् की कथा-लीला से पैसेवाला वर्ग ही क्यों जुड़े?

- सामाजिक विषमता का दर्पण: जब भगवान् के नाम पर होने वाले कार्यक्रम भी ‘पैसे के दम’ पर ही उपलब्ध हों, तो यह समाज में बढ़ती आर्थिक विषमता और भेदभाव का सीधा प्रमाण है।

- मिडिल क्लास और गरीब वर्ग की दूरी: कई लोग जिनमें अध्यात्म या रामायण/महाभारत की कथा देखने, सुनने की गहरी ललक है, वे सिर्फ टिकट की ऊँची लागत के कारण वंचित रह जाते हैं। पीछे की सीट भी इतनी महंगी कि उनकी पहुँच से बाहर। इससे उनके भीतर गहरा असंतोष और हाशिए का भाव उपजता है।

- आस्था का व्यवसायीकरण: भगवान् और धर्म के नाम पर महंगे इवेंट, जहां वाणिज्यिक लाभ प्राथमिक हो जाए, वहाँ आस्था धीरे-धीरे एक बाजार जैसी बन जाती है।

दर्शकों की चुप्पी और सोशल मीडिया का मौन

प्रश्न उठता है, इतने महंगी टिकटों की वजह से, सामाजिक मीडिया पर व्यापक विरोध या चर्चा क्यों नहीं दिखता?

- समाज में वर्ग विशेष की हेजेमनी: अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में वही वर्ग सक्रिय रहता है जो टिकिट खरीद सकता है, अतः विरोध कम सुनाई देता है।

- मिडिल और गरीब वर्ग की अवहेलना: उनकी आवाज उतनी मुखर नहीं होती, क्योंकि उनके पास टिकट खरीदी का अनुभव ही नहीं है—इसलिए न तो वे आयोजकों तक अपनी समस्या पहुँचा सकते हैं, न सोशल मीडिया पर अपनी बात उठा पाते हैं।

- आसक्ति और स्वीकार्यता: बहुत से लोग इस आयोजन को सामाजिक स्थिति या स्टेटस सिंबल के रूप में देखने लगे हैं, इसलिए महंगे टिकट को स्वीकार कर लिया गया है।

- डिजिटल मीडिया का विस्तार: भले ही लाइव प्रेजेंस का अनुभव अलग हो, लेकिन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जमाने में बहुत से लोग किफायती दर या कभी-कभी मुफ्त में भी ईवेंट देख लेते हैं। अतः इसका विरोध वैसा मुखर नहीं हो पाता।

धार्मिक आयोजनों का बाजारीकरण: जोखिम क्या हैं?

धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों का वाणिज्यकरण कई तरह के खतरे लाता है:

- समानता का हनन: भगवान् और धार्मिक कथाएं हर वर्ग की हैं, लेकिन इनकी विशेष उपलब्धता किसी एक आर्थिक वर्ग तक सीमित होने से समानता खत्म होती है।

- सामाजिक टकराव: दीर्घकाल में इससे सामाजिक–आर्थिक तनाव और अशांति पनप सकती है। धार्मिक आयोजन उस भावना को और तीव्र कर सकते हैं कि ‘धन है तो अयोध्या है, वर्ना बाहर खड़े रहो’ जैसी पीड़ा बढ़ती है।

- आस्था में अविश्वास: जब धर्म को भी केवल बाजार मानकर पेश किया जाता है, तो युवाओं में धर्म के प्रति दूराव बढ़ सकता है।

आयोजकों की भूमिका और जिम्मेदारी

आयोजकों की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भगवान् के मंचन से जुड़े आयोजनों को कम से कम टिकट मूल्य पर अधिकतम दर्शकों हेतु सुलभ बनाएं। इसके लिए:

- कम से कम टिकटों के कुछ प्रतिशत फ्री या नाममात्र दाम पर गरीब एवं मिडिल वर्ग के लिए आरक्षित रखें।

- कॉर्पोरेट प्रायोजकों से एक्स्ट्रा फंड लेकर, गरीब दर्शकों के लिए सब्सिडाइज्ड सीट्स तय करें।

- ग्रामीण या कम आय वाले इलाक़ों में मुफ्त/सस्ती एंट्री वाले शो आयोजित करें।

- लाइव प्रसारण मुफ्त या बेहद सस्ती कीमत पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में दें।

वर्तमान डिजिटल माध्यम और रास्ते

आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, ओटीटी जैसे डिजिटल मंचों पर कई कथा-लीलाएं मुफ्त या बेहद कम कीमत पर उपलब्ध हैं, परंतु मंच पर बैठकर, कलाकारों को जीवंत देखना एवं उसकी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव अलग ही होता है।

हालांकि डिजिटल विस्तार ने आंशिक रूप से सबको जोड़ने का कार्य किया है, पर यह अनुभव ‘लाइव थिएटर’ का विकल्प नहीं बन सका। ग्रामीण, बुजुर्ग अथवा अनपढ़ तबकों के लिए डिजिटल एक्सेस की सीमाएं भी रहती हैं।

क्या सरकार या समाज कुछ कर सकता है?

- सरकार: यदि चाहे तो लोककल्याण योजनाओं में ऐसे आयोजनों को भी जगह दे सकती है, जिससे आयोजन की लागत के एक हिस्से को सब्सिडी या अनुदान से पूरा किया जाए।

- सामाजिक संगठन: मंदिर, धार्मिक ट्रस्ट, एनजीओ मिलकर कंपनियों से CSR फंड लेकर सस्ते या फ्री शो करवाएं।

- मीडिया: टिकट दर संबंधी विसंगतियों व सामाजिक सवालों को मीडिया में उठाया जाए, ताकि आयोजकों पर जवाबदेही बढ़े।

कुछ संभावित समाधान

- धार्मिक आयोजनों की टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए।

- कम आय वर्ग के लिए स्टैंडिंग पास/सस्ती सीट्स रखें।

- फी, डिजिटल शो ज़्यादा उपलब्ध करवाएं।

- टिकट सब्सिडी की व्यवस्था लागू हो।

निष्कर्ष

भगवान् की कथा और लीला का आयोजन केवल पैसे वालों का अधिकार नहीं, बल्कि समाज के हर तबके का हक़ है। धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों का मूल उद्देश्य, जनकल्याण, आस्था का विस्तार और सामाजिक समरसता है—ना कि लाभ कमाना। आयोजनकर्ता, समाज और सरकार—सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भगवान् के नाम पर कोई सामाजिक दूरी, भेदभाव या हाशिये का भाव पैदा न हो। मजबूत लोकतंत्र की पहचान उसी समाज से है, जहाँ भगवान् का मंचन, कथा-संकीर्तन हर नागरिक के लिए सुलभ हो और भगवान् की पंक्ति में बैठे लोग उसके हर रंग, रस, स्वरूप को अनुभूत कर सकें।

सन्दर्भ

- : भगवान् की कथा और समाज में भूमिका—आधिकारिक दस्तावेज़ और सांस्कृतिक रिसर्च

- : हाल के भव्य ईवेंट्स, टिकटिंग कंट्रोवर्सी, दर्शकों की प्रतिक्रिया सम्बंधी रिपोर्ट्स