1. सवाल की जड़: “खुद को भी जानना है और खूब धनवान तथा भव्य जीवन भी जीना चाहता हूँ”

यह प्रश्न आज लगभग हर सोचने वाले युवा के मन में है – “आत्म–ज्ञान भी चाहिए, और बहुत धन, नाम, प्रतिष्ठा, भव्य जीवन भी चाहिए – क्या दोनों साथ–साथ चल सकते हैं?” बाहर से देखें तो यह साधारण इच्छा लगती है, पर भीतर से यह दो विपरीत दिशाओं की माँग है।

महाराज जी का उत्तर अत्यन्त स्पष्ट है – “चाह एक रखनी होगी, पूर्ति दोनों की हो जाएगी।” अर्थात:

- यदि चाह (मुख्य लक्ष्य) धन है, तो आत्म–अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन निरंतर धन, सुविधा, प्रतिस्पर्धा और तुलना में उलझा रहेगा।

- यदि चाह आत्मबोध और भगवत–प्राप्ति है, तो जीवन की आवश्यक धन–संपत्ति स्वतः, प्रारब्ध और शुभ कर्मों के अनुसार, प्राप्त हो जाएगी।

धन और आत्मबोध दो अलग दिशाएँ हैं:

- धन की दिशा – संसार, कर्म, वैभव, नाम–प्रतिष्ठा, इन्द्रिय–सुख।

- आत्मबोध की दिशा – त्याग, वैराग्य, अहंकार का क्षय, भजन–साधना, अंतर्मुखी जीवन।

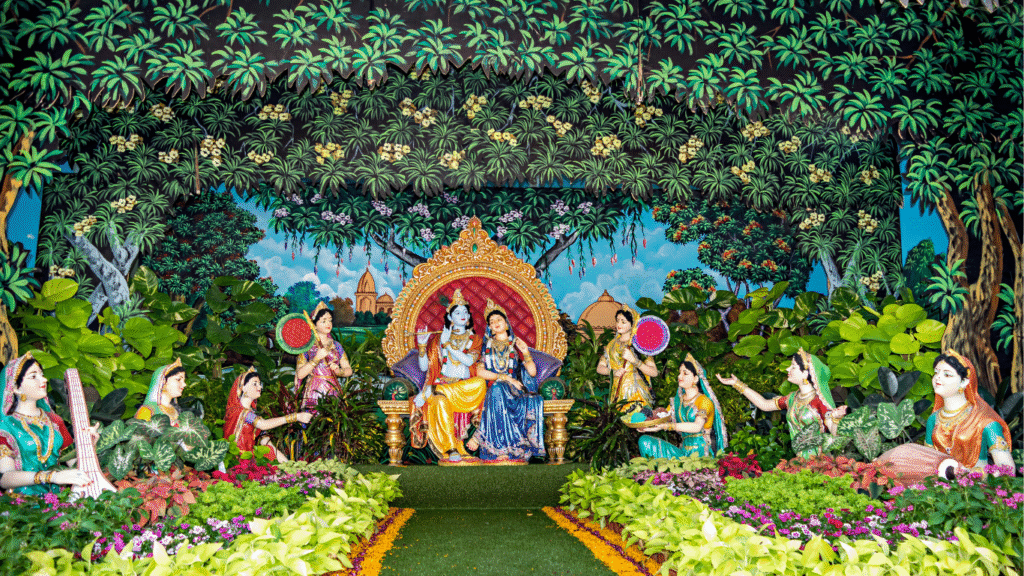

जैसे आप वृन्दावन के बिहारी जी के मंदिर की ओर जाना चाहें और उल्टी दिशा में सिटी मॉल की तरफ भागें, तो चाहे जितनी तेज भागें – मंदिर नहीं पहुंचेँगे; केवल थकान मिलेगी। यही बात आत्मबोध और केवल धन–चाह पर लागू होती है – दोनों दिशाएँ उलटी हैं।

2. “चाह” बनाम “पूर्ति”: रूट क्या हो, रिज़ल्ट क्या हो?

महाराज जी सूक्ष्म बात कहते हैं – समस्या “धन” में नहीं, “धन की चाह और आसक्ति” में है।

- मन अगर धन को ही “परम लक्ष्य” बना ले, तो वही चाह बार–बार पाप, छल, झूठ, भ्रष्टाचार, अत्यधिक भोग और अंततः अशांति व पतन की ओर धकेलती है।

- लेकिन यदि लक्ष्य भगवान हों, और धन को केवल “सेवा का साधन” माना जाए, तो धन भी पवित्र हो जाता है और आत्म–उन्नति भी सम्भव रहती है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- “चाह” एक हो – आत्मबोध / भगवत–प्राप्ति।

- “पूर्ति” दो की हो सकती है –

- आत्मिक शांति, प्रेम, भक्ति।

- साथ में आवश्यक धन, सम्मान, सुविधा – उतना जितना प्रारब्ध और धर्म–युक्त कर्म से मिलेगा।

भगवद्गीता में भी कर्मयोग और कर्म–संन्यास का सार यही है – इच्छाओं और फल–आसक्ति के त्याग से मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से ही परम शांति और भगवत–प्राप्ति होती है; धन और वैभव वहाँ “बोनस” हैं, लक्ष्य नहीं।

3. धनवान बनने की वास्तविक शर्तें

महाराज जी के उत्तर में धन के लिए तीन स्पष्ट शर्तें दिखाई देती हैं:

- सत्कर्म – कर्म सफल, परिश्रमी और नैतिक हों;

- प्रारब्ध – पिछले शुभ कर्मों का अनुकूल फल;

- भगवान की कृपा – भजन, तपस्या, सेवा, दान आदि से प्राप्त।

वे स्पष्ट कहते हैं कि:

- केवल पापाचरण करके, मांस, मदिरा, व्यभिचार, छल से कमाया गया धन थोड़े समय तक ऊँचा ले जाएगा, फिर व्यक्ति और कुल – दोनों का पतन निश्चित है।

- धर्म से कमाया गया धन कुल–परंपरा में भी मंगलकारी बनता है, आने वाली पीढ़ियों को भी स्थिरता और संस्कार देता है।

धन की चाह छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि:

- कामकाज छोड़ दो, कमाना बंद कर दो, जिम्मेदारी छोड़ दो।

अर्थ यह है: - धन को “भगवान से बड़ा” न मानो; धन के लिए धर्म न बेचो; धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं।

जब मन धन से अधिक भगवान को चाहता है, तो धन भी “दासी” बन जाता है – जैसा संत कहते हैं, माया भगवान की दासी है; भगवान के दास की दासी फिर क्या करेगी? उसकी सेवा ही करेगी।

4. गृहस्थ के लिए आदर्श दृष्टिकोण

गृहस्थ के सामने दो मुख्य खतरें हैं:

- धन और भोग के लिए धर्म–सीमा तोड़ देना।

- “आध्यात्मिकता” के नाम पर कर्तव्य और जिम्मेदारी से भाग जाना।

महाराज जी का मार्ग मध्य है:

- गृहस्थ अपने व्यापार, नौकरी, खेती, सेवा आदि सब करें, परन्तु:

- कर्म धर्म–युक्त हों, किसी प्रकार का अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, व्यभिचार न हो।

- मन में बार–बार भगवत–स्मरण रहे – चलते–फिरते, खाते–पीते, काम करते।

- लाभ होने पर उसका एक भाग गौ–सेवा, संत–सेवा, रोगियों, जरूरतमंदों की सेवा में लगाएँ; इससे धन पवित्रीकरण होता है और कर्म भक्ति बनते हैं।

इस दृष्टि से देखा जाए, तो गृहस्थ के लिए “खूब धनवान” होना भी गलत नहीं, अगर:

- धन का स्रोत शुद्ध हो (सत्य, परिश्रम, नीति)।

- धन का उपयोग सेवा, धर्म और परिवार के हित में हो, न कि केवल विलास और पाप में।

- भीतर का मूल लक्ष्य अभी भी भगवान हों, न कि दौलत का अहंकार।

यही संतुलन “आत्मबोध + सम्पन्नता” की वास्तविक व्याख्या है – बाहर से समृद्ध, भीतर से विरक्त।

5. “कर्म–संन्यास” क्या है – गृहस्थ के लिए सही अर्थ

अब दूसरे प्रश्न पर – “गृहस्थ में रहते हुए कर्म–संन्यास को कैसे धारण करें?

अक्सर लोग “संन्यास” सुनते ही समझते हैं –

- सब छोड़ देना, घर–परिवार, नौकरी–धंधा, रिश्ते–नाते, सब त्याग देना।

महाराज जी और गीता दोनों बताते हैं कि यह समझ अधूरी है।

“कर्म–संन्यास” का शास्त्रीय अर्थ:

- कर्म–संन्यास = कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का न्यास (समर्पण)।

- अर्थात:

- कर्म करो, परन्तु फल की आकांक्षा मत रखो।

- कर्म करो, परन्तु अपने अहंकार के लिए नहीं, भगवान के प्रसाद के लिए।

- कर्म करो, परन्तु धर्म–मर्यादा के भीतर और भगवान को अर्पित करने की भावना से।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं – “जो सब कर्म मुझे समर्पित कर, अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए उनका निर्वाह करता है, उसे मैं मृत्यु–सागर से पार कर देता हूँ।” यह भाव महाराज जी भी उद्धृत करते हैं।

तो गृहस्थ के लिए कर्म–संन्यास का सूत्र है:

- “कर्तापन मेरा नहीं, कर्ता भगवान; फल मेरा नहीं, फल भगवान का; मैं केवल निमित्त हूँ।”

6. गृहस्थ में कर्म–संन्यास को जीने के व्यावहारिक तरीके

गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म–संन्यास को धारण करने की कुछ ठोस, दैनिक स्थितियाँ और उपाय:

- नौकरी / व्यापार में

- काम पूरी ईमानदारी से, अपने दायित्व के प्रति निष्ठा से करें।

- रिश्वत, झूठ, अनैतिक लाभ, छल, जुआ, मादक–व्यवसाय आदि से पूरी तरह दूर रहें – यह “संन्यास” का वास्तविक त्याग है।

- हर दिन काम पर जाते समय भीतर से भावना करें –

- “हे भगवान, यह कार्य आपके द्वारा, आपके लिए, आपके नियमों के अनुसार हो।”

- दिन के अंत में मानसिक रूप से दिन भर का श्रम भगवान के चरणों में अर्पित कर दें –

- “जो मिला, सो आपका प्रसाद; जो नहीं मिला, उसमें भी आपकी कृपा।”

- परिवार और संबंधों में

- परिवार को “मेरा–मेरा” न मानकर “भगवान की दी हुई जिम्मेदारी” मानें।

- सेवा – माता–पिता, जीवनसाथी, बच्चों, बुजुर्गों की – को भी भक्ति का अंग समझें, न कि केवल “बोझ” या “ड्यूटी”।

- क्रोध, कटु वचन, अपमान – इन पर संयम को “अहंकार–संन्यास” माने; क्योंकि संन्यास केवल कपड़ों का नहीं, स्वभाव का है।

- धन–व्यवहार में

- आय का स्रोत शुद्ध हो;

- व्यय में दिखावा, ईर्ष्या–प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बचना ही “विलास–संन्यास” है।

- आय का एक अंश नियमित रूप से –

- गौ–सेवा,

- संत–सेवा,

- रोगी–अशक्तों की सहायता,

- धर्म–प्रचार–सेवा – में लगाना “दान–योग” है, जो कर्म–संन्यास को मजबूत करता है।

- मन और संकल्प में

- कोई काम शुरू करते ही मन में संकल्प – “यह कर्म आपकी स्मृति के साथ, आपकी मर्यादा में, आपको समर्पित करके होगा।”

- परिणाम चाहे जैसा हो – लाभ, हानि, मान, अपमान – उसे “आपकी इच्छा” मानकर शांत रहना – यही कर्म–फल–संन्यास है।

ऐसा करते–करते धीरे–धीरे यह भाव पकता है कि:

- “कर्तापन भगवान का है, मैं सेवक हूँ”;

यही भाव बार–बार दोहराने से “अहं–संन्यास” होता है, और वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है।

7. क्या गृहस्थ में रहते–रहते आत्मबोध सम्भव है?

शास्त्र, संत और अनुभव – तीनों कहते हैं कि भगवत–प्राप्ति केवल जंगल, गुफा या केश–मुण्डन से नहीं होती; जहाँ मन और दृष्टि भगवान की तरफ मुड़ जाए, वहीं से मार्ग खुल जाता है।

गृहस्थ के लिए मुख्य बिंदु:

- भजन और नाम–जप को जीवन की “प्राथमिकता” बनाना – रोज कुछ समय निश्चित, और दिन भर “स्मरण” की धारा।

- भोजन, वाणी, आचरण को जितना हो सके सात्विक बनाना – मांस, शराब, व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा आदि से पूर्ण विरति। यह सब मन को बाँधते हैं और आत्मबोध से दूर ले जाते हैं।

- संत–संग और सत्संग को नियमित रखना – इन्हीं से दृष्टि में परिवर्तन आता है और कर्म–संन्यास की प्रेरणा दृढ़ होती है।

जब बार–बार मन भगवान की ओर लौटने लगता है, इच्छाएँ धीरे–धीरे शांत होने लगती हैं, नाम–जप और कथा प्रिय लगने लगती हैं, तो यह आत्मिक उन्नति की स्पष्ट निशानी है – महाराज जी इसे ही आध्यात्मिक सफलता का पैमाना बताते हैं।youtube

8. दोनों प्रश्नों का संयुक्त उत्तर – एक ही सूत्र

दोनों प्रश्न वस्तुतः एक ही सूत्र पर आकर रुकते हैं:

- “खुद को जानना है + धनवान भी बनना है” – तो चाह आत्मबोध की रखो, धन को सेवा–साधन मानो;

- “गृहस्थ में कर्म–संन्यास कैसे?” – तो कर्म छोड़ो मत, उन्हें भगवान को समर्पित करो, फल और अहं की आसक्ति छोड़ो।

इसका व्यावहारिक सार:

- रोज काम भी हो, रोज भजन भी हो।

- जेब में पैसा भी आए, पर मन में भगवान की जगह पैसा न बैठे।

- घर भी चले, पर भीतर से “मैं कर्ता हूँ” यह अहंकार धीरे–धीरे गलता जाए।

ऐसी साधना से आदमी न केवल अच्छे गृहस्थ के रूप में सफल होता है, बल्कि धीरे–धीरे उसी गृहस्थ–जीवन के भीतर रहकर “असली संन्यासी” भी बन जाता है – बाहर से गृहस्थ, भीतर से संन्यासी; बाहर से धनवान, भीतर से निर्लोभी; बाहर से कर्ता, भीतर से केवल निमित्त। यही महाराज जी के उत्तर की आत्मा है।