तृतीय माला

१-यह विचार होना चाहिये कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। फिर तो काम हो जायगा।

२-कर्मोंका फल भगवान्के हाथोंमें है और भगवान्के विधानसे जो भी फल प्राप्त होता है, वही मंगलमय है।

३-विपत्तिसे, मनकी प्रतिकूल अवस्थासे घबरानेकी आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी परिस्थितिमें पड़कर, आवेशमें आकर कुछ करनेमें भी लाभ नहीं है। इस बातको निश्चय मान लेना चाहिये कि भगवान्के विधानसे आयी हुई विपत्तिमें, मनके प्रतिकूल परिस्थितिमें वस्तुतः मंगल-ही-मंगल है।

४-विपत्तिसे रक्षाका त्राण पानेका उपाय भी भगवत्स्मरण ही है।

५-द्रौपदीने देख लिया-कहीं कोई भी सहारा नहीं है। सहायताके सभी रास्ते बन्द हो जानेपर ही उसे भगवान् सूझे। उसने पुकारा। पुकारनेभरकी देर थी, तुरन्त भगवान्का चीरावतार हो गया। विश्वास कीजिये, यदि विपत्तिसे बचनेके लिये आप भी भगवान्को याद करेंगे तो भगवान् आपको भी निश्चय बचा लेंगे।

६-प्रेम एकमें ही होता है और वह भगवान्में ही होना सम्भव है। प्रेमका वास्तविक अर्थ ही है- भगवत्प्रेम।

७-विशुद्ध प्रेम, निःस्वार्थ प्रेम, उज्ज्वल प्रेम जब होगा, तब भगवान्में ही होगा और ऐसा होनेपर सारा ममत्व सब ओरसे सिमटकर भगवान्में ही लग जाता है।

८-जब भगवान्के प्रति प्रेम होने लगता है, तब दूसरी समस्त वस्तुओंसे प्रेम हटने लगता है- यह नियम है और प्रेम हो जानेपर तो प्रेमी सबकी सुधि ही भूल जाता है। वह तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओरसे प्रेम-ही-प्रेमका अनुभव करता है

९-प्रेमकी पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकारका अनुभव प्रेमी कभी करता ही नहीं।

१०-प्रेमीको अपने प्रेममें सदा कमीका अनुभव होता है।

११-प्रेमकी कोई सीमा नहीं है।

१२-प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, निरन्तर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है।

१३-प्रेम कहीं भी रुकता नहीं।

१४-प्रेममें सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँतक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पदके अर्पित हो जाता है। सम्पूर्ण त्याग या सम्पूर्ण समर्पण ही प्रेमका स्वभाव है।

१५-जो प्रेम दूसरी-दूसरी वस्तुओंमें बँटा हुआ है, वह प्रेम वस्तुतः प्रेम ही नहीं है।

१६-भगवान् श्रीरामने प्रेमका स्वरूप बतलाया है-

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥

१७-प्रेम वाणीका विषय नहीं है।

१८-प्रेम रहता है मनमें और मन अपने काबूमें रहता नहीं, वह रहता है प्रेमास्पदके काबूमें। प्रेमका यह साधारण नियम है।

१९-प्रेमीके मनपर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा-सबपर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद श्रीभगवान्का ।

२०-प्रेम उत्पन्न हो जानेपर मन, बुद्धि अर्पण करने नहीं पड़ते, ये स्वतः अर्पण हो जाते हैं।

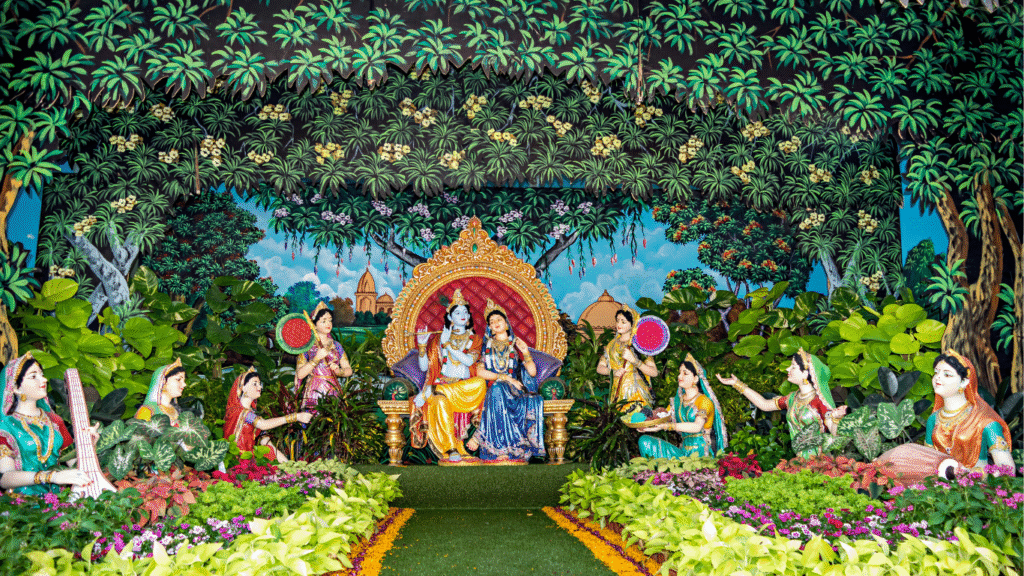

२१-प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, यह सहजमें नहीं मिलता और जिसे मिल जाता है, उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं।

२२-प्रेममें वस्तुतः भगवान्का कभी वियोग नहीं होता। भगवान् श्रीकृष्ण वृन्दावनको छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। श्रीगोपीजनोंको छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। श्रीगोपीजनोंने उद्धवको दिखला दिया था कि श्रीकृष्ण गोपीजनोंके पास ही निरन्तर रहते हैं; क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्रीगोपीजनोंको प्रेमास्पदा समझते हैं।

२३ प्रेमास्पद प्रेमीका ही बन जाता है। श्रीकृष्ण भी गोपिकाओंके ही बन गये। उन्होंने कहा-गोपिकाओ ! देवताओंकी जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम-ऋण चुका नहीं सकता।

२४-प्रेमका ऋण चुकानेके लिये भगवान्के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें ऋणी नहीं बनाता। उन्हें ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे, ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता।

२५-जहाँ कुछ भी अपनी चाह है, वहाँ प्रेम नहीं है।

२६-प्रेमीका सुख इसीमें है कि उसका प्रेमास्पद सुखी रहे- ‘तत्सुखे सुखित्वम् ।’

२७-हमारे दुःखसे यदि प्रेमास्पद सुखी होता हो, तो वह दुःख हमारे लिये सुख है-यह प्रेमीका हार्दिक भाव होता है। ऐसे दुःखको, ऐसी विपत्तिको वह परम सुख, परम सम्पत्ति मानता है। मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा ही अनुभव करता है।

२८-प्रेमका स्वभाव विचित्र है, इसमें त्याग-ही-त्याग-देना-ही- देना है।

२९-प्रेमी प्रेमास्पदको अखण्ड सुखी देखना चाहता है, उसको सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेमीके सुखका आधार है- प्रेमास्पदका सुख। इसी भावका जितना जितना विकास इस जगत्में जहाँ-कहीं भी होता है, वहाँ उतना ही पवित्र भाव होता है।

३०-दूसरेके सुखके लिये अपने सुखका त्याग होना पवित्र भाव है।

३१-भगवान् जिसे अपना प्रेम देते हैं, उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तुमें उसकी ममता नहीं रह जाती। समस्त ममता भगवान्में जुड़ जाती है और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है- कैसे मेरे प्रेमास्पद सुखी हों।

३२-भगवान् जब अपने-आपको किसीके हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तभी किसीको अपना प्रेम देते हैं।

३३-भगवान् प्रेमके साथ ही अपने-आपको भी दे डालते हैं। यह सौदा मँहगा नहीं, बड़ा ही सस्ता है। हमारा सब कुछ जाय और बदलेमें भगवान् मिल जायँ, इसके समान कोई लाभ नहीं- यह परम लाभ है।

३४-बुद्धिमान् जन प्रेमके लिये मोक्षको भी भगवच्चरणोंमें समर्पित कर देते हैं।

३५-भगवान् मोक्ष देना चाहते हैं, पर प्रेमीजन उसे स्वीकार ही नहीं करते।

३६-जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसके ऊपर और कोई बन्धन तो रहता ही नहीं। रहता है केवल एकमात्र प्रेमका बन्धन। भला, प्रेमी प्रेमके बन्धनसे कभी छूटना चाह सकता है? यह बन्धन तो उसके परम सुखका आधार है। जो इस बन्धनसे मुक्त होना चाहता है, वह तो प्रेमी ही नहीं है।

३७-इस प्रेमके बन्धनमें जो आनन्द है, उसकी तुलना लाख मुक्तियोंसे भी नहीं हो सकती। प्रेमानन्द बड़ा ही विलक्षण आनन्द है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है।

३८-प्रेमका विकास और तुच्छ स्वार्थबुद्धिका नाश-दोनों साथ- साथ होते हैं।

३९-जबतक स्वार्थका त्याग नहीं है, तबतक भगवान्में प्रेम नहीं है।

४०- भगवान्में प्रेम होनेसे त्याग होता है, त्यागसे पवित्रता आती है।

४१-जितना-जितना भोगोंसे प्रेम हटता जायगा, उतनी-उतनी पवित्रता आती जायगी।

४२-भगवत्प्रेमका प्रादुर्भाव होनेपर प्रेमकी बाहरी दशा दोमेंसे एक होती है। या तो जगत्से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है या जगत्में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्थामें वह उन्मत्तकी तरह प्रतीत होने लगता है, दूसरीमें समस्त जगत्को भगवान्के रूपमें दर्शन करता हुआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है. दोनों ही अवस्था में जगत के पहलेवाले रूप से तो उसकी निवृति ही रहती है, जगत के पहलेवाले रूप को तो वेह भूल ही जाता है.